两万人放下手机的试验

时间:2024/11/12作者:未知来源:争怎路由网人气:

实习生 陈蕾 薛柯 张李俐 澎湃新闻记者 任雾

左颖缓慢意识到自己对技术的依赖,如同温水里煮的那只青蛙。

儿时,她喜欢记路和公交路线图:老家的九路车开往老城区,穿过童年的游乐场;八路车开往县城,一路上尘土飞扬,运输动物的卡车往返于城县之间……

但现在,“任何时候只要输入起点和终点,我就不用再动脑了。”同时,她曾经敏锐的方向感正逐渐退化。

丢失物理坐标仅仅是开始。在2021年建立的“反技术依赖”豆瓣小组内,成员有两万余人,他们拥抱技术带来的便利,也不同程度地遭遇着“技进人退”:难以集中注意力、没有真实可感的社交、大面积精神焦虑、被算法精准投喂商品、被同质化的信息裹挟等。

他们正付诸行动,有人物理隔绝,把手机锁进可以定时的盒子、打卡放下手机30天;有人用老技术制造“不便”,换成老年机、水墨屏;有人关掉了推送、朋友圈以及个性化推荐功能;还有人依然在苦苦探寻自己依赖技术的成因究竟是什么。

让技术退回工具的位置,是多位受访者的共同心愿。那回到美好故事的最初,那些技术给他们带来的自由与快感是镜花水月吗,他们后来如何沦陷,又如何抵御与反思技术对生活的入侵?

“很多人像是活在了手机里”

“我好像处于一个四面都围拢的地方,好像这个世界只有我一个人。所有的连接都是从线上来的,我见不到那个人真实的样子。”27岁的王雁北目前在上海居家办公,她也只消维护那一块屏幕里的形象,开视频会前“换一个上身(衣服),妆也不想化,戴口罩画个眉毛”。

用了一天电子设备,她眼睛很疼,觉得困倦,但晚上躺到床上精神又很足,“为什么我睡不着呢?”她很困惑。

在此之前,王雁北尝试用多晒太阳、增加运动量的方式缓解睡眠问题,却难免失眠。通过复盘自己一天天都做了什么,她发现一个问题,“我怎么随时都在看手机,做瑜伽(间歇)也在看手机?”

王雁北还对手机游戏上瘾。单位上班时,有次遇到项目压力大,她专门跑到卫生间里玩了一局,玩完愧疚感袭来。居家办公时,周围无人监督,一个人处理繁重事务感到焦虑,她心想:这怎么这么难啊,去玩一局再回来写吧。处理压力的方式仿佛只剩下了游戏,“如果不玩我不知道这事怎么办,不想去查一些新的资料。”

她这才意识到,手机已经让她的生活变得繁重、失序。

在北京一家周刊做记者的杨璐没有手机成瘾,但她的难处在于手机时常“甩不掉”。

记者的工作需要她大量浏览社交平台上最新的热点、观察大众的反应。“从微博看到公众号,自媒体,在差不多的话题上反反复复提,角度都差不多。”杨璐觉得有些苦恼,“好占用时间。”

写稿时有人发消息来会打乱工作进程,为此她常给手机调静音,任务完成再查看。但她知道,商业公司里的很多采访对象经常一个人有十几个工作群,接连不断地被艾特,“他们相较于我而言,才是完全没有时间。”

前一阵,她因出差采访去到一处有名的石窟。那天下了小雨,空气湿漉漉的,出行的游客不多。走在石窟之中,她感觉自己正身处一个安静的时空。

沿路往前走,她看到身边的游客少有人欣赏风景,纷纷下意识地举起手机记录眼前的画面。杨璐开始觉得奇怪,“大家都在拍照,拍石窟,互相给对方拍照。可是网上专业的照片很多啊,都能看到,但你在当下氛围中的体验感只能是本人到场所获得的。”

“很多人像是活在了手机里。”杨璐说。

相似的场面,宋宇几个月前也碰到过。北京的冬夜,十点,一辆公交车穿梭在街头,载着八名疲惫晚归的乘客。窗外的夜色混沌,医学博士在读的宋宇抬头看了看车内的情况,“那时我发现,除了我以外的7个人都埋头刷着眼前的小小屏幕。”像是工厂流水线工作的工人,没有人下统一的命令,但每个人的动作惊人趋同,“不知道为什么,我那时候觉得大家好像都被控制了一样。”

下车前,宋宇注意到一位年纪比她大的女士脖子向前伸,不断地在刷抖音视频,一个接一个,似无止息。

“我们的社交软件没有‘底线’”

关蕊的记忆里,以前的网页是有“底线”的,即浏览完当前页需要点击下一页,“给用户精神和心理上的休息思考时间。”而现在“社交软件没有‘底线’”,“你一直滑它就会一直出现”,永无尽头。

最夸张的一天,关蕊发现自己的屏幕使用时间长达13个小时,那就意味着,她除了睡觉都捧着手机。她只身在英国读硕士,生病或者学业压力大的时候,看手机频率非常高,但长时间的使用让她感觉“被压垮”。

无穷的信息把人网住,绵密的算法勾勒出人的行为画像,精准诱惑着人的注意力,人们想要逃离或抵御并非易事。

华为消费者管理培训生许柯发现市面上免费连wifi的软件都会给用户推送小视频,他觉得这背离了人本身使用App的需求,将用户强行和软件绑定增加浏览时长。

据他观察,在传统商学院的教学里,产品设计往往以用户需求为开始,以获得利润为目的,很多商学院的课程不讨论商业伦理。“用户的注意力和时间就是经济效益,软件永远有新的刺激点吸引你停留在其中。”

一个显见的例子是,每一次在微信朋友圈给朋友点赞,就会收到接连不断的共同好友点赞、评论信息,那些红色数字标记反复提醒用户前去查看。在广州一家航空公司工作3年的李醒讨厌这个设计,“技术层面是想让人更多地点进朋友圈,增加你的点击次数后进一步加强你的肌肉记忆。”

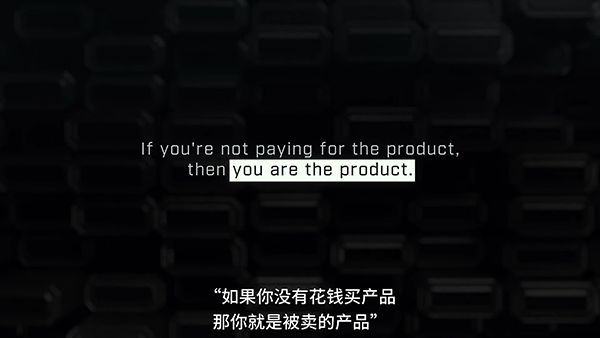

关蕊看过纪录片《监视资本主义》,有一句话她印象深刻,“如果你没有花钱买产品,那你就是被出售的产品。”片中,一些从美国互联网公司离开的员工,抨击看似免费的社交平台将用户的大数据贩卖给广告商,而广告商也乐于“购买确定性”。

图源:纪录片《监视资本主义》(Social Dilemma)

2021年,UP主“老师好我叫何同学”问卷统计了5289名用户使用手机的时间,每日平均8小时4分钟,基本等同于在手机里上了一天班。

论文《数字媒介技术依赖的多学科析因及整合性阐释》中谈到媒介技术的成瘾机制:媒介技术呈现的新异刺激会诱导多巴胺释放并激活奖赏系统,从而使用户大脑神经中枢系统保持兴奋……不断延长使用时间。

“一睁眼就需要手机提供的多巴胺”

王雁北专门去查了论文,说手机的蓝光会影响人的褪黑素(促进睡眠的激素)分泌,增加人的警觉度。她联想到自己整天抱着手机,“一直想各种各样的东西,特别嗨,一嗨就睡不着。”

论文中,“影响视力”、“眼部疲劳”、“失眠”这些冷冰冰的研究结论对应着她现实生活中的状态,让她想要卸下过度依赖带来的沉重负担。

她有意识地给手机和ipad定时关机,通过写日记回顾自己一天做了些什么。她发现自己查资料时容易被网页其他内容吸引,有一次专门记录了查资料和无所事事浏览的实际用时。前者半小时,后者两小时——屏幕上的数据让王雁北有所警惕,开始限制自己对App的使用时长。

她给ipad里的软件设定停用时间,10-19点打开ipad,应用会变成灰色,点开显示“今日使用已到限额”。她想通过减少电子设备依赖一点点夺回对生活、睡眠的掌控力。

在做“拯救睡眠”主题的报道时,杨璐采访了不少睡眠临床医学的医生,了解到过度使用智能手机会与焦虑和失眠相关联(伊利诺伊大学研究发现,频繁使用技术产品患上焦虑和抑郁的风险更大),她更关注自己的手机使用时长了。

杨璐早年读过《浅薄,互联网如何毒化了我们的大脑》,书中提到互联网的推送与呈现方式会分散人的注意力,人的大脑长期养成碎片接收信息的模式,有意识地思维中断,之后想要深度思考也会困难。这些年来,她观察到身边很多人时刻抱着手机,或频繁掏出手机浏览,与书中的内容呼应。杨璐因此把智能手机看成“吸收智力和注意力的黑洞”。

朋友在聊天中和她提及Kitchen Safe(用来锁手机的盒子),还没把这事介绍完,杨璐就从淘宝上搜了一家海淘店,下单买了一个。

Kitchen Safe很快寄到了。它最贵的地方是盒盖,上面有个圆形大按钮,旋转它的时候,显示屏上就告诉使用者上锁的时间,调好后往下一按,盒子就锁上了。在美国,有消费者用这个盒子戒甜食、戒酒、戒除药物依赖。晚上11点,杨璐把手机扔进盒子里,设置上锁10小时,按下按钮,立刻就觉得内心安宁了。

Kitchen Safe 网络图

宋宇觉得手机会让自己“脆弱”、被同质化的信息包围,“你的思考模式是在信息的裹挟下趋同的,而非自发趋同。”

她直接在豆瓣“反技术依赖”小组里开了一个“不玩手机30天”的记录贴。开始的三天内,起床后、上厕所时,宋宇都有强烈的刷手机欲望,“多可怕以及多奇怪啊,在每天一睁眼的时候,我就需要手机提供的多巴胺。”

她喝着咖啡,想起刚看到的多肉植物,迫不及待要打开淘宝购买花盆、多肉和土。她转念一想:可以用家里废弃的杯子,楼下花坛的一点土,以及室友多肉掉下来的叶子。想到这儿,她伸出去的手停下来了。

每天多出了四五个小时,从小屏幕前抽身的宋宇发现——家里沙发已经堆满衣服了,很多东西闲置可以卖掉……“那是我第一次,着手审视我的家,并开始动手改造、营造一个我想要的生活。”

宋宇收拾好的沙发

三十天里,宋宇将每日的手机使用时长控制在了半小时左右。她有块苹果表,用来看时间和接电话,早中晚各三次查看微信回复消息。

她所在的豆瓣小组有不少人像她一样实践打卡:跨专业考研的黎冉尝试用卡顿的水墨屏手机减少自己的沉迷;关蕊买了一部诺基亚过上极简电子生活;许柯使用软件前,会将其中涉及个性化推荐的功能关掉,“我很害怕它只给我推荐我喜欢看的。”

关蕊的诺基亚手机

“适度反连接”与社交平台减负

中国人民大学教授彭兰在论文中写道,当今人们面临着过度连接的重负,例如强互动下的倦怠与压迫感、圈层化对个体的约束及对社会的割裂、线上过度连接对线下连接的挤占、人与内容过度连接的重压、对“外存”的过度依赖等。过度连接的背景下,适度的反连接或许将成为互联网的一种新法则。

去年11月,李醒关闭了朋友圈入口,作出这个决定有多方面的考量。

之前他经常会点进朋友圈,肌肉记忆般手指向下滑动刷新;更新状态后十分期待有没有更多的人给自己点赞、互动,“我并不喜欢这种心理状态。”出于工作原因,两三年内,他的微信好友数从300涨到了1000,但是其中大部分的朋友仅是工作关系,现实中不熟,这让他发布朋友圈前对内容有些迟疑。

在彻底关闭前,他也做过几次同样的尝试,逐渐发现自己对朋友圈的内容关注度下降了。他看重内容带来的信息增量,但是朋友圈里的每一条动态,自己真的要“事事关心”吗?

关闭后他在一档播客的早间新闻节目中听说了EDG获胜的消息,当时他庆幸自己关了朋友圈,“看朋友圈刷屏的感觉一点都不好。我本身不关心这事,精力和注意力又有限,不想在朋友圈刷屏的时候被动地注意力分散。”

他将更多的在意放在自己的亲人好友身上,偶尔会点进好友主页关心近况。“我的朋友也知道我不怎么用朋友圈,减少网络社交互动不会影响我们现实中的关系。”他自己想要分享动态时,会先设置私密,三天后“解封”,避免实时频繁互动,但同时也有记录作用,朋友想要了解能够看到。

“如果你的现实社交很充实,你可能也不那么在意多少人给你点赞评论了。”李醒说。

黎冉上大学的时候曾经热衷于网络社交,用网络流行语来说是“营造人设”。每每发布朋友圈,要思考文案怎么写,图片怎么拍好看,谁可见谁不可见,这些附加的事项混入了她最初的快乐分享状态。分享完后,她会在意朋友的互动点赞,一整个流程下来,感觉有些“内耗”。

专门研究了传播理论,黎冉觉得“朋友圈像一个流动的舞台,你不清楚你的受众是谁,所以你经常会想做一个面面俱到的人,可是没有人真的可以做到。”在网络虚拟光环的笼罩下,人们像是戴上了面具,有些丢失真实的自我和实体的社交。

黎冉觉得长期被社交平台的信息流喂食,会丧失自己自由选择和专注的心流能力。备考期间,她删除了以往关注的公众号,只留下备考相关号。“我们研友之间也会相互交流,不会遗漏重要信息的。”

“人到底是需要信息还是需要空白,我目前觉得人更需要空白。”经历了30天计划,宋宇这么想。

她在进行医学博士的攻读,希望自己在医学以及写作、金融、运动领域深耕,而非将注意力铺满。她了解时下风靡的比如冰雪运动、汉服都是积极文化,但从商品属性来说,那也是一种“被创造的需求”。她会先区分内驱的兴趣和外界的灌输。

网络上的碎片化信息十分冗杂,宋宇觉得它们不如书籍中经过时间检验的理论内容那样可靠,“而且,一个错误的观点带给人的伤害,高于正确的观点带给人的收益。”她喜欢30天计划后更清净的信息环境和更充裕的时间,如果自己的大脑被有用无用信息都填充了,“我会没法自由。”

“在局部战场取得胜利”

即便左颖选择更“在地”的生活,也很难做一个全然脱离技术依赖的个体。临近毕业季,带着信息焦虑浏览招聘信息、公司就职体验时,左颖会被网页推送的公司内部八卦吸引,看得津津有味,看完又懊悔浪费了时间;她在生活的省会城市里带着现金去购物常常无法获得找零,最后还是改用移动支付。

“但在城中村、三线城市及更小的地方,现金使用率尚可,存在很多交谈的空间,哪怕是讲价。”左颖形容下,和手机相处“就像是一个掰手腕的过程。有时候掰不过只好认输,但在某些局部小战场我还是可以获得小胜利的。”

许柯在反依赖尝试中也有过来回拉扯,在他的比喻中,那个过程就像“聪明的蜘蛛织出一张结实的网方便前行,行为却又永远困在了这张网上”。

大三时他做过一周“无智能设备+使用现金”实践,好处在于“解放了时间和注意力”。当时他打印了两篇在知乎数据库里收藏已久却没有仔细阅读过的文章,反复阅读后收获良多,记忆犹新。

他把此前在智能设备里“收藏”好文章的习惯打了个比方,“我像一个渔夫……打上的鱼炖了吃两口放进冰箱赶紧重回海边,生怕错过打捞下一条鱼的机会……可是这片海的鱼实在太多了,打鱼也是有成本的。”

许柯记得,《社会心理学》里讲过多的选择造成人的满意度下降。在离开智能设备的一周里,至少他的选择变少了,心情“简单和舒畅了不少”。

难办的在于:他用现金支付,平日网购2分钟能买到的电影票,线下选座购买要花10分钟,享受不了优惠。期末前的课堂,大家拿着平板对电子资料圈圈画画一边搜索,他只能拿着一本书咬文嚼字。现代生活、联络深度依赖智能设备,他每晚“特赦”自己用手机处理社团信息对接、同学交流的相关事项。

一周体验结束,他拾起智能设备借助互联网学习、补充笔记。于他而言,技术改善生活、提供便利的部分不需要被强制舍弃,他在日记本上写下,“无论网络还是生活,要找到自己的节奏。”这是他实验后更大的收获。

许柯的日记

黎冉也是这样想的,她认为技术一体两面、利弊各半,“没必要非得做一个生活家,什么都不用,住在山顶上。”在她抵抗“手机沉迷”的过程中,会借助办公效率App,用能改善人生活的技术抵抗让人沉迷的技术。

“进入生活”

尝试戒除数字依赖后,王雁北空出了时间推门外出,感觉所有的感官都被调动起来了,“进入生活让我看到很多以前不知道的东西。”

她家附近有梧桐树,慢慢散步,她听到车开过马路的马达声、风吹拂树叶的“沙沙”声、上海的爷爷奶奶在交谈。中间的小道会很安静,仔细观察能看到周围人各异的状态。购物时,她和进出口折扣店的老板、菜摊老板愉快地聊天。

她尝试走了一条以前没走过的街,沿途看着一幢幢特色建筑的介绍,感受到“原来这个地方以前曾经有过这些人、这些事情”。

左颖也会有意识地与住宅附近的餐饮店、电器维修店、废品回收站人员接触交谈,和一家零食杂货店的老板成了熟人。有时需要购买商品她会直接给老板打电话,老板转行后还帮着周边老客户低价进一些生活物资。“我觉得这样的购物形式更有温度有人情味。”她说。

做携带诺基亚实验的关蕊如今将手机使用日时长控制在了2小时内,留下了更多时间进行深度阅读。杨璐和同事一起写下了“互联网消失的40件事”,例如问路、光盘、放空、耐心、长相真实的照片,纪念这些正在消隐的美好。在广州的李醒发现看纸质地图能让自己在脑海中“点亮城市中的地理坐标”,地方与地方之间有了联系,不再是数字中的一个个端点。

放下手机30天,宋宇觉得“内心更轻松了”。

为了改掉睡前睡醒下意识刷电子设备的习惯,宋宇把手机放在了家里的进门处充电,不带进卧室。相替代地,她放了一本书在床头,晚上习惯性地翻几页。

她以前常打网约车、订外卖,实施计划中,她选择乘公交车,自己做饭或者吃食堂,一个月省下了3000元。一些外卖软件会在饭点提醒用户可以点餐了,宋宇觉得,“有些需求可以被替代,或者本来不存在。”

去年的平安夜,她邀请朋友来家吃火锅。她喜欢这种面对面的交流,线下近距离的分享,“网络社交无法替代现实社交,网络上你可以迟疑回复,现实生活中的交流需要察言观色,人们的反应都是即时的。”

在去实验室路上,她单纯地走路而非将目光时刻聚焦在手机上。她更加关注头顶的天空、沿途的风景、周边一颗颗长得茂盛的树,那种感觉像是儿时熟悉的时光,需要自己寻找乐趣度过空白时间。她捡了一些树枝回家插在瓶子里,在家里种菜种花,“我真的在玩,不是在手机上玩。”

宋宇种的花

“其实我觉得药物和技术之间是有些相似的。”宋宇读博前在一家医院工作过一年,她举例道,如高血压药物更多缓解症状、调节血压,而非治疗根本。

她觉得技术也是类似。人们借游戏逃离现实生活,通过看短视频转移注意力,试图用技术缓解焦虑或不确定感。“但技术很多时候可能治标不治本,它并非有何动力让我们开心,我们的开心还是需要自己去获得的,是一个主动的东西。”

在“不玩手机30天”计划的末尾,宋宇在帖子中写下:“我和手机的关系:它是我的工具,但它不是我人生的全部。”

(应受访者要求,王雁北、宋宇、黎冉、关蕊、许柯为化名)

责任编辑:彭玮 图片编辑:陈飞燕

校对:张亮亮

关键词:两万人放下手机的试验